収納代行会社の選び方は?比較ポイントとおすすめ5社のサービスを徹底解説

請求書の発行や入金確認、未入金対応など、売上の回収業務には多くの手間と時間がかかります。そうした業務を代行し、効率化を支援するのが「収納代行サービス」です。本記事では、収納代行サービスの仕組みや選び方、比較ポイント、おすすめ企業までをわかりやすく解説します。これから導入を検討している方も、見直しを考えている方もぜひ参考にしてください。

目次

収納代行サービスとは?サービスの概要と仕組みをわかりやすく解説

収納代行サービスは、企業の代わりに代金回収を行うサービスです。ここでは、収納代行と決済代行の違い、サービスの基本的な流れについて解説します。

収納代行とは何か?決済代行との違い

収納代行サービスは、サービスや商品の代金を企業に代わって顧客から回収し、その代金をまとめて企業に送金するサービスです。主に、コンビニ払いに対応しており、特にBtoC(消費者向け)の取引に多く使われます。これにより、企業は回収業務を効率化することができます。

一方、決済代行サービスは、コンビニ払いだけでなく、クレジットカードや電子マネー、バーコード決済など複数の決済手段に対応しています。特にECサイトなどでは、お客様が希望する決済方法がない場合、サイトを離脱してしまう要因になるため、複数の決済手段をまとめて導入できる決済代行サービスが向いています。

関連記事:収納代行とは?決済代行との違いやメリット・デメリットを解説

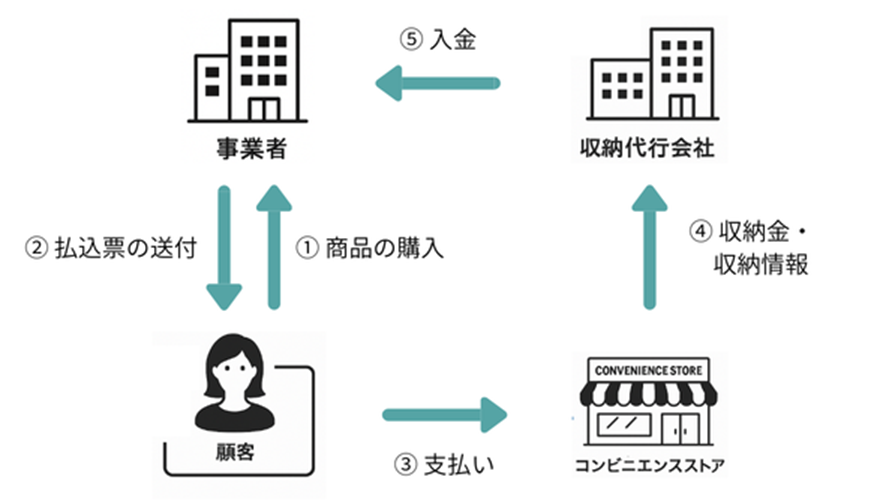

収納代行サービスの基本的な流れと仕組み

収納代行サービスの基本的な流れについて説明します。まず顧客が商品を購入します。利用企業は、その代金の支払いに必要な「払込票(バーコード付き)」や「オンライン決済番号」を収納代行会社を通じて発行し、顧客へ送付または表示します。顧客は、発行された払込情報をもとにコンビニ店舗で支払いを行い、その収納金と収納情報が収納代行会社に集約されます。収納代行会社は、複数のコンビニからの収納情報を一括で照合・集計し、指定の期日にまとめて利用企業へ入金します。これにより、事業者は各コンビニとの直接契約や個別の入金確認を行う必要がなくなり、入金管理の手間とコストを大幅に削減できます。

メリット・デメリットを徹底解説

収納代行サービスには、多くのメリットがありますが、導入前に注意すべきデメリットも存在します。

収納代行サービスのメリット

- 集金業務の負担を軽減できる

請求書の作成や発送、入金の確認、未払い顧客へのフォローなど、煩雑な集金作業を収納代行会社に任せることで、社内の業務負担を大幅に軽減できます。これにより、人的リソースをコア業務や戦略的な業務に集中させることができ、生産性の向上にもつながります。

- 回収の確実性が向上する

収納代行サービスには、入金状況の自動通知機能や未入金時の催促機能などが整備されており、回収漏れや確認ミスを防ぎやすくなります。未回収リスクを低減できることで、キャッシュフローの安定化にも寄与します。

収納代行サービスのデメリット

- コストがかかる

収納代行サービスには決済手数料や初期費用、月額利用料などが発生する場合があります。特に、取引件数が少ない企業や、単価が低い商品・サービスを扱う事業者にとっては、手数料の割合が大きく感じられ、コスト負担となる可能性があります。費用対効果を見極めたうえでの導入判断が求められます。

- 導入に一定の準備が必要

サービスの利用開始までには、収納代行会社との契約や、必要書類の提出、支払い情報フォーマットの整備、システム連携の設定などが必要になる場合があります。特に、自社システムとの連携を検討している場合は、IT部門との調整やテスト運用が発生することもあり、短期間での導入が難しいケースもあります。

導入を検討する際は、自社の業務体制やコスト感に合っているかを見極めることが大切です。

収納代行会社の選び方と比較ポイント

収納代行会社を選ぶ際は、手数料だけでなく、自社のビジネス業態に合ったシステムかどうかや、入金サイクルの柔軟性なども加味して選定することが重要です。また、導入時や運用中のサポート体制、トラブル対応の早さも比較のポイントになります。

実績や導入事例なども確認し、自社の業務フローや顧客層に適した会社を見極めることが、成功のカギとなります。

以下に、収納代行会社を比較・検討する際に押さえておきたい代表的なポイントを5つに整理しました。

料金体系・手数料

収納代行サービスを選ぶ上で、手数料は最も分かりやすい比較材料の一つです。ただし、「手数料が安い=最適」とは限りません。手数料には以下のような種類があります。

- 初期費用:契約時にかかる費用。設定作業や帳票印刷準備などに充てられます。

- 月額費用:毎月定額で発生する運用コスト。利用件数にかかわらず固定で発生するケースもあります。

- 決済手数料:1件あたりの支払い処理ごとに発生。支払手段や利用件数によって単価は変動します。

- オプション費用:帳票の郵送や入金通知、CSV出力など、付加機能の利用に応じて発生します。

「決済手数料は安いがオプション費用が高額」といったケースもあるため、トータルでの運用コストを確認することが重要です。また、月間の最低利用件数や契約期間の縛りがある場合もあるので注意が必要です。スモールスタートを検討している企業であれば、初期費用をなるべく抑えられ、請求先が1件~でも利用できるようなサービスがおすすめです。

入金サイクル・資金化タイミング

資金繰りを安定させるためには、収納代行会社からの入金タイミングが重要です。週単位か月単位か、早期振込に対応しているかなどを事前に確認しておくと安心です。特に中小企業では、売上と支出のバランスを日々意識する必要があるため、現金化のタイミングが遅れると経営を圧迫しかねません。トライアル期間中に実際の振込スケジュールを確認できると、より現実的な判断ができます。

導入のしやすさ

契約手続きや初期費用、システム連携の手間など、導入にかかる負担も比較ポイントです。スムーズにスタートできるかどうかは、現場の運用負荷に直結します。とくに担当のITリテラシーが高くない場合や、バックオフィス体制が少人数の企業では、設定や運用方法が簡単であることが重要です。また、導入前後に丁寧なサポートがあると安心して運用することができます。

サポート体制・対応スピード

運用中のトラブルや不明点に迅速に対応してもらえるかは、長期的な安心感に影響します。専任窓口や問い合わせ体制、対応実績もチェックしておきましょう。たとえば、入金金額の間違いや顧客からの問合せに即時対応できるかどうかで、顧客満足度も変わってきます。サポートの品質は、信頼関係を構築するうえで欠かせない要素です。

実績・信頼性

導入企業数や稼働年数が多い企業は、それだけノウハウと安定性があると考えられます。大手企業や官公庁への導入実績も、信頼性の判断材料となります。さらに、金融業界や公共サービス業界など厳格な運用を求められる分野での導入経験があれば、より安心して利用できるでしょう。取引先に対する説明材料としても、実績のあるサービスは説得力を持ちます。

これらの視点をもとに、自社の課題に合ったサービスを選定していきましょう。

【2025年最新】収納代行会社の全体のおすすめ5選

2025年現在、収納代行サービスは多くの企業が提供しており、対応する決済手段やサポート体制は様々です。

ここでは、代表的な収納代行会社を紹介し、それぞれの特長や導入時の注目ポイントを簡潔にまとめます。

自社のニーズと照らし合わせながら、比較検討の参考にしてください。

アプラスのコンビニ収納代行サービス

https://syukin.aplus.co.jp/service/convenience/

アプラスは、SBI新生銀行グループに属し、40年以上・8,000社以上の導入実績を持つ老舗の収納代行会社です。約68,000店のコンビニに対応しており、オプションでスマホアプリ決済も可能です。スマホアプリ決済では、払込票に記載されたバーコードをアプリで読み込むだけで支払いができるため、より高い回収率が期待できます。 導入にあたっての細やかなサポート・運用支援があることも同社の強みです。また締め日は毎営業日・月6回・月3回・月2回・月1回から選べます。

リコーリースの集金代行サービス

リコーリースが提供する集金代行サービスは、コンビニ払いと口座振替に対応しています。リコーグループとして約40年間安定したサービス提供をしてきた実績があります。

導入費用が一切かからないのが特徴で、サービスを始めたてでまだ請求件数が少ない場合でも、コストの負担を気にせず利用することができます。また導入時のサポートだけでなく、導入後の専用フリーダイヤルも用意されているので安心です。

SBペイメントサービス

SBペイメントサービス(SBPS)は、ソフトバンクグループが提供する総合決済代行サービスで、クレジットカードやコンビニ払い、スマホ決済をはじめとする40種類以上の決済手段に対応しています。オンラインと実店舗の決済を一元管理できるため、ECとリアル店舗の両方を展開する企業にも適しています。さらに、AIによる不正検知や3Dセキュアなど、セキュリティ対策も充実しており、大規模取引でも安心して導入できます。契約から利用開始までのスピードも早く、スムーズに運用を開始できる点も魅力です。

ソニーペイメントサービス

https://www.sonypaymentservices.jp

ソニーペイメントサービスは、クレジットカードやコンビニ払い、口座振替など多様な決済手段を提供する収納代行会社です。全国の主要コンビニに対応し、支払い期限も当日から最大60日後まで柔軟に設定できます。収納状況は即時に管理画面へ反映されるため、入金確認もスムーズです。さらに、プライバシーマークやPCI DSSなどの各種認証を取得しており、セキュリティ体制も万全です。信頼性と利便性を兼ね備えたサービスとして、幅広い業種に対応しています。

【BtoB向け】決済代行サービス「Paid(ペイド)」

Paid(ペイド)は、BtoB取引に特化した決済代行サービスで、コンビニ払い、口座振替、銀行振込に対応しています。与信審査から請求書発行、入金確認、督促対応までを一括で代行し、さらに未回収時の保証もあるため、集金業務の効率化と未回収リスクの低減を同時に実現できます。督促を電話やメールでしっかりと行うのが特徴で、回収率が高いため、SaaSなど利用継続率を改善したい企業には大きなメリットとなります。導入実績は5,500社以上で、幅広い業種・業界に導入されています。

収納代行サービスに関するよくある質問(FAQ)

領収書は企業と収納代行会社どちらが発行するのか?

収納代行サービスを利用した場合、領収書の発行主体は状況によって異なります。一般的には、購入者が支払った金額は収納代行会社が一時的に預かる形となるため、収納代行会社が領収書を発行するケースが多く見られます。ただし、販売者が希望すれば、自社名義での領収書を後日発行することも可能です。

導入までの期間と必要な書類は?

収納代行サービスの導入期間は、最短で2〜3週間、平均で1カ月程度が一般的です。審査や契約内容の確認、システム連携にかかる期間により前後します。

導入時に必要な書類としては、主に以下のようなものが挙げられます:

- 登記簿謄本や法人番号が記載された書類

- 代表者の本人確認書類

- 取扱商品やサービスの詳細がわかる資料

- 決算書や事業計画書(与信審査がある場合)

これらはサービス提供会社によって異なるため、早めに確認しておくことがスムーズな導入の鍵となります。

まとめ

収納代行サービスは、請求・入金管理といった煩雑な業務をアウトソースし、企業の業務効率化や未回収リスクの低減を実現する手段として注目されています。

本記事では、収納代行の仕組みや決済代行との違い、導入のメリット・デメリット、選定時に確認すべき比較ポイントまでを丁寧に解説しました。さらに、2025年時点で注目される代表的な収納代行会社の特徴や強みも紹介しています。

導入を検討する際は、手数料の安さだけでなく、対応する支払い方法、サポート体制、入金サイクルの柔軟性、導入実績など、自社の業種やビジネスモデルに適した視点から総合的に判断することが重要です。

本記事が、最適なサービス選びと導入成功の一助となれば幸いです。